2021年03月12日

オンラインサロンvol.5 子育ての「いま」が社会の「未来」を創る。 〜吉田さんと話してみよう。〜

オンラインサロン5回目!たのしかったーー!

2021年03月04日

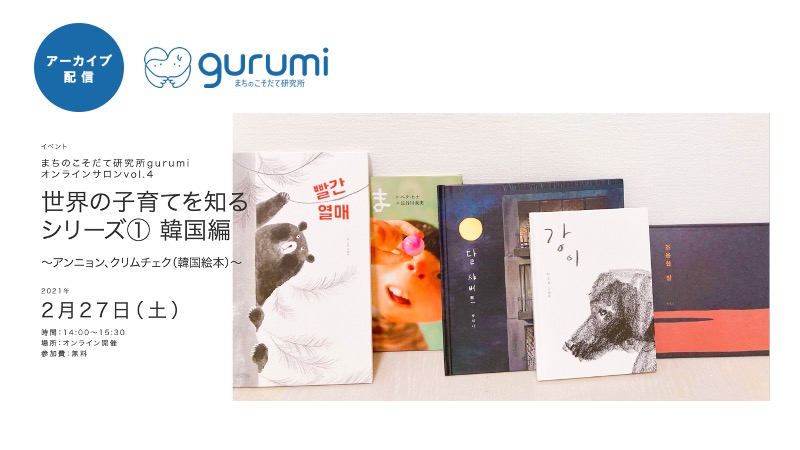

オンラインサロンvol.4 世界の子育てを知るシリーズ① 韓国編〜アンニョン、クリムチェク(韓国絵本)〜

<br>

K-POP、韓ドラ、K文学など、韓国が全世界に向けて生み出すカルチャーが再注目された2020年、「巣ごもり中、沼にハマった」なんて声が身近に聞こえている方は多いのではないでしょうか?

ナビゲーターには、札幌在住でご自身も絵本や文学が好きな金さんを迎え、韓国の絵本から見えてくる文化、生活習慣、子育てについての考え方などを、絵本とともに紹介していただきます。

身近なところから世界を知ることで、私たちの未来に対する考えや視野が少しでも広がるきっかけになればと考えています。是非ご参加下さい。

2021年01月29日

オンラインサロン vol.3「おうち時間でつくったもの みんなで見せっこ!つくりあいっこ!withぶっとびアート」

【開催御礼】

当日の様子はアーカイブ配信なしですが、当日の話し合いの中で、皆さんと共有したい内容をブログ内でご紹介いたします。

<br>

<br>

<br>

2020年12月11日

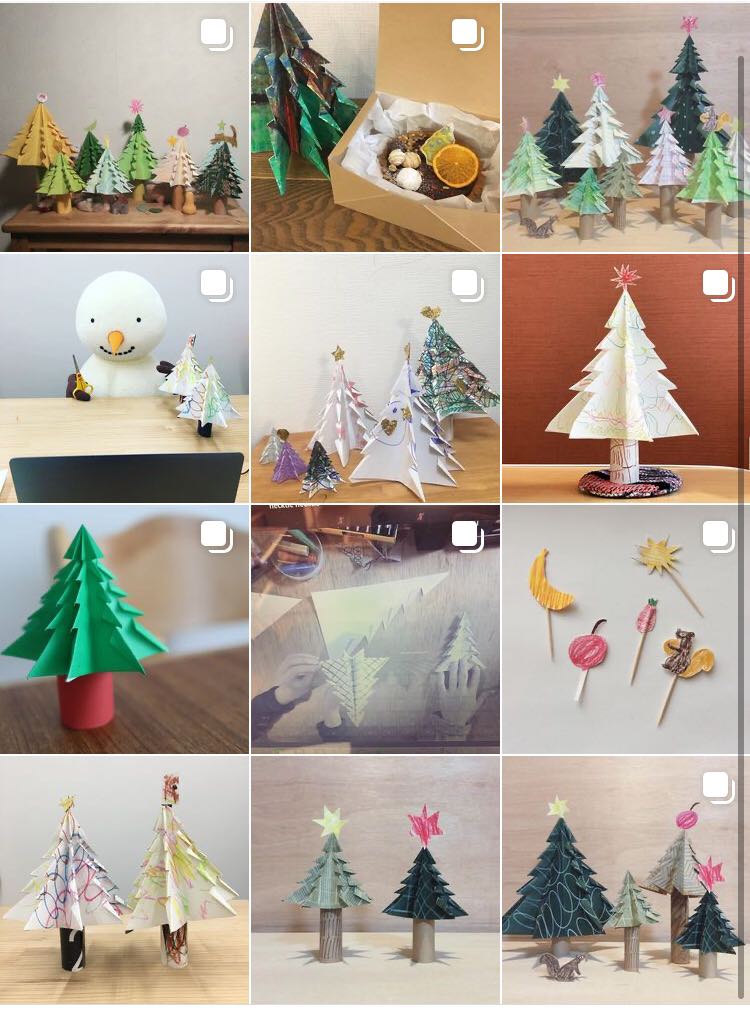

オンラインサロン vol.2 アーカイブ配信(ネクタイさんと「ツリーの森をつくろう」)

家にあるもので簡単に作れるツリーです。

作ったら写真を撮って、「#ツリーの森をつくろう」のハッシュタグでぜひご披露ください![]()

![]()

2020年11月22日

オンラインサロン vol.1 アーカイブ配信(子どもの成長を知る・ぶっとびアート)

2020年02月15日

【レポート】子どもと世界を遊ぶ・学ぶ・知る

今年度の最後の大きな取り組みとして行った創世スクエアでの「子どもと世界を遊ぶ・学ぶ・知る」は昨年の10月に地下歩行空間で実施した取り組みの続きのような形式で実施した。

取り組みの想いとしては、

【子どもは側に居る大人によって、その子の世界がつくられると考えます。大人が子どものことを知り、いかに子どもの世界を広げるかを考えることができるよう、日常のなかで実践できる簡単な学びや体験を集めました。】

このメッセージの様に、大人が学び、知り、子どもと共に遊ぶことで、子どもたちの視点にたった大人になっていけたらという気持ちで取り組みを設計していった。

<大人が学ぶ>

「子どもの遊びの変化から知る、子どもの成長~1人遊び、集団遊び、ごっこ遊びから知る人ととの関わり~」 先生:柏木順さん(学校心理士)

gurumiスタッフの「子どもの成長変化を遊びの中から知りたい」という想いを軸に構成した上で、先生から以下2つの点をメインにお話していただきました。

・幼児期に育てた「人との関わり」

・遊び・生活の中で「人との関わり」はどのように育つのか

幼児の教育には以下<5領域>があるとのこと。(この領域は幼稚園教育の要領にも記載されているもの)そしてそれらは個別に取り出して指導するのではなく、遊びを通し総合的な指導の中で一体的に育むことが大切なんだそうです。

○健康: 心身の健康に関する領域

○人間関係: 人との関わりに関する領域

○環境: 身近な環境との関わりに関する領域

○言葉: 言葉の獲得に関する領域

○表現: 感性と表現に関する領域

また、この人との関わりの成長のなかで大切なことが「保護者との安心感・信頼感」が基盤になるということ。

参加されている方々も、時々うなずきなからメモをとりながら聞かれている姿が印象的でした。お話の後は、参加者同士でグループになり少しの時間でしたが意見交換を行いました。

兄弟間での遊びのこと、これから生まれていくる兄妹への上のお子さんへの心配ごと・・・などなどさまざまです。

一つひとつに明確な答えは無いものの、「保護者との安心感と信頼感」が構築されていれば、なんとか苦しいと思う子育てのひとシーンもそれぞれの方法で乗り切れる(いつのまにか乗り越えている)のではないかという気持ちが持てた。そんな時間になりました。

<子どもと遊ぶ>

「さわって、うごいて、あそぶ~子どもの個性をみつける遊びかた~」先生:青木美紀さん(作業療法士)

音を出しすぎない遊びを取り入れつつ、でもほどほどに子どもたちが満足する動きもとりいれた時間にしたい。という「ここは子どもの足音も出してはいけないマンションか?!」と思うようなオーダーを聞き入れてくれた青木先生。

今回は触覚もフルに使う時間が多かったのも印象的です。

大量の豆に手を入れて感じる、すべすべ、つぶつぶ、しゃらしゃら。子どもたちの口から出てくるオノマトペも様々。

お母さん、お父さんの膝にのって、遊びつつ、子どもと一緒にヨガをやり、最後はパプリカを手話つきで踊る。 なんだかずーーーっと動きつつ、子どもの動きも観察すると、都度都度その子の興味が何にあるのかわかったかたも多いはず。子どもって興味がないものから「え“!これに興味?!」と思ってしまうものに反応してしまいませんか? なんだかそんなタイミングがたくさんあったのではないかなと思います。

【?】BOXが登場に、箱の中の見えない何かに触れる怖さ、面白さ、わかったときの嬉しさ。

いろんな気持ちが生まれた時間でもありました。

最後は先生がつくってくれていた、手作りスクニーズ(風船のなかに片栗粉が入っていて独特な触感です)を手におしゃべりタイム。少しの時間でしたが、日頃の子どもとの遊びについておしゃべりする姿がみえました。

<絵本を知る>

「絵本の読みかた・楽しみかた」 先生:高橋洋子さん(ばらのおうち文庫主催)

最後は絵本について。

清田区のご自宅で家庭文庫を開き、子育てサロンを行っている高橋さんに、おすすめの本をたくさん持参していただきました。そして、その場に居る親子の顔をみながら、次々と本を手にして読み進めてくれます。

自分の子育ての話や、子育てサロンのエピソードを交えて、一冊一冊に読んだ相手の成長があること、そして読みての保護者自身も心の変化や子どもに対しての視点が変化したことなど、話題はつきません。

子どもたちがワーワーと声をだし始めた時。親はどうしても静かにさせがちですが、洋子さんは「いいのよ。子どもは気になる絵本の節が聞こえるとさっと本に集中するから」とお話をつづけます。が、魔法のように印象的な言葉や耳障りがいい言葉にふっと意識が自然といくのですで子どもたちは。

最後にはたくさんの絵本を子どもも親も読んでもらい、絵本と共に成長することの面白さを体感しました。

==

創世スクエアという開けた場所で実施できたこと。外の光がたくさん入ってくる場で行えたことの気持ち良さを感じた時間でした。また、季節や空間を変えて実施できたらと思います。

2019年12月06日

親子の時間を考える

gurumi研究員のシバタです。

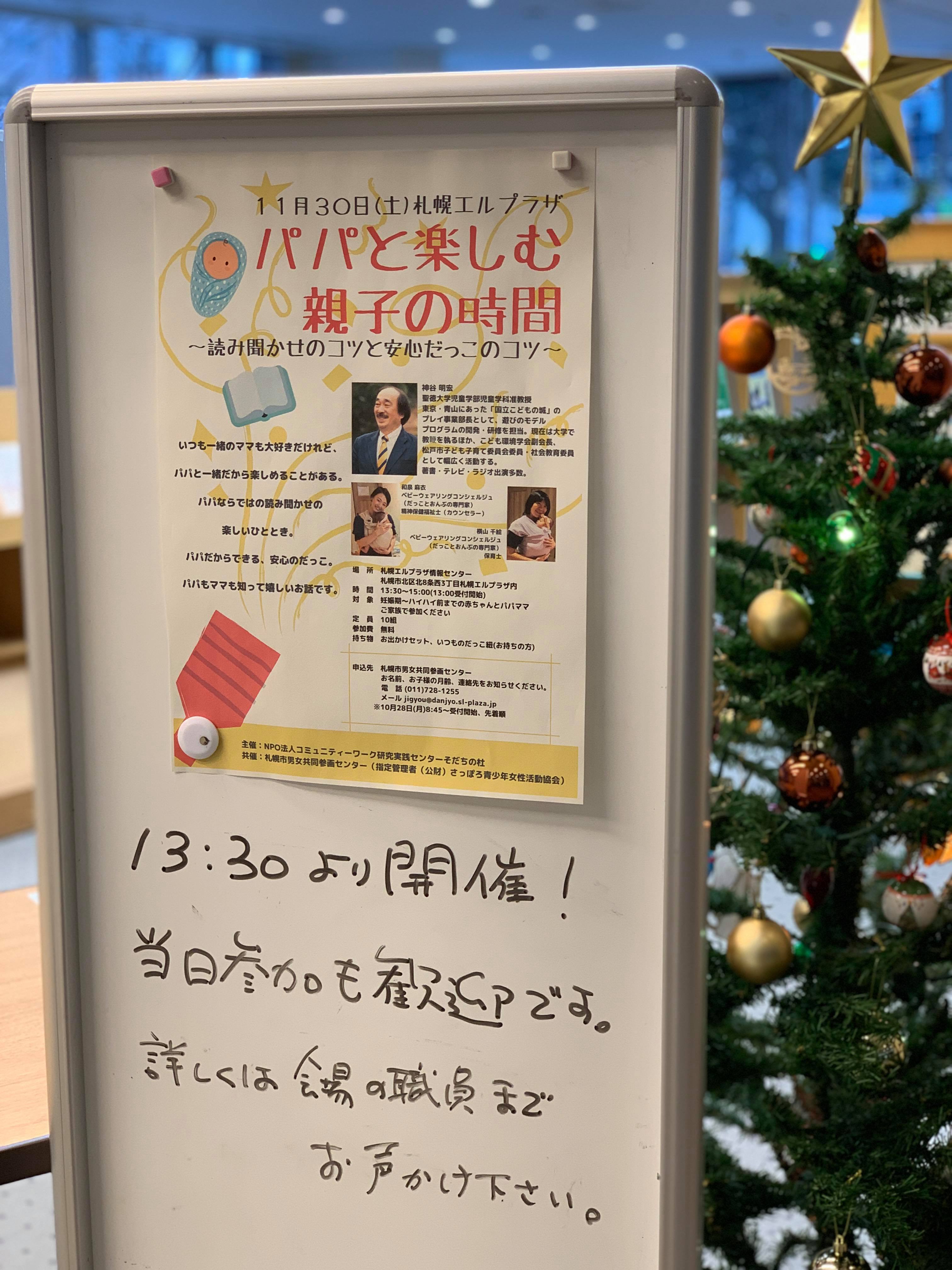

先週末は、エルプラザで行われていた「パパと楽しむ親子の時間〜読み聞かせのコツと安心だっこのコツ〜」に参加してきました。

おひげがチャームポイントの#神谷明宏さん(聖徳大学 児童学部 児童学科 准教授)から、年齢ごとの子どもたちの遊びの質・親の見守りの姿勢、パパの役割や子との遊び方について、赤ちゃんたちを前に観察をしながらお話がなされました。

“子どもから向けらてた呼びかけ(「あ」や「う」でも)や、聞かれた問いには「後でね」と、言わず必ず受け止めること。”

なかなか後回しにしちゃいがちですが、必ず受け止めることが承認や安心感につながる大事な行為なんですって。

また後半は、札幌で活動をされている#ベビーウェアリングコンシェルジュ(だっことおんぶの専門家)である#横山千絵さん#和泉麻衣さんによる安心の抱っこについてのお話がありました。

抱っこ紐って、WEBの口コミやSNSで決めたりする方も多いそうです。ですが、産後1年以上も長時間付き合うお供だからこそ、からだに合った抱っこ紐を選ぶことが産後のママやパパの負担を軽くするのだなぁと実感しました。

異年齢の場に参加するからこそわかる、自分の子の性格やチャレンジもありますね。

次回gurumiのイベントは1/12(日)に創世スクエアでありますが、いいヒントになりました!

(柴田)

2019年10月29日

【レポート】子どもと世界を学ぶ・遊ぶ・知る

2019年10月6日にチカホで実施した勉強会「子どもと世界を学ぶ・遊ぶ・知る」はgurumiの活動をはじめて、6回目のイベントとなりました。

子育てを軸に、大人はどんなことを学ぶと、子どもや子育てに還元できるのかを考え、組み立てた今回の勉強会。

<大人が学ぶ><子どもと遊ぶ><絵本を知る>という3つの軸で構成していきました。

【大人が学ぶ】

「子どもと一緒に成長する~ほめるから始める子育て~」では学校心理士の柏木順さんにお話をしていただきました。

子育ての悩みの一つとして、子どもの行動の失敗にどう大人は伝えたり、対処するのか~ということがあると思います。子どもの行動の観察のなかで「できたこと」をほめることで、できるを伸ばす考えを教えていただきました。「ほめる」ことから子どもの成長を考えることができたなら、今まで怒ってしまっていたことも、親(大人)の視点が変化するだけで、子どもが自信をもって自分の意思で行動ができるということ。親との信頼関係のなかで、子ども自身が考え行動できるようになることを理解できた時間となりました。

話のなかで出てきた「ペアレントトレーニング」という手法は、子どもの「行動」に焦点をあて、肯定的な注目を注ぐ方法。大人が子どもの「行動」の理解を深めることによって、大人目線の子育てではなく、子どもの気持ちや視点になって知れること、子どもに寄り添えることを理解した時間でもありました。

「ほめられることはむずかしい」けれど、「ほめることは今日からできる」という柏木さんの言葉。そして、子どもを褒めつつ、「お母さん、お父さん、自分自身も褒めましょうね。そういう時はご褒美スイーツです」という優しい言葉に救われたのでした。

==

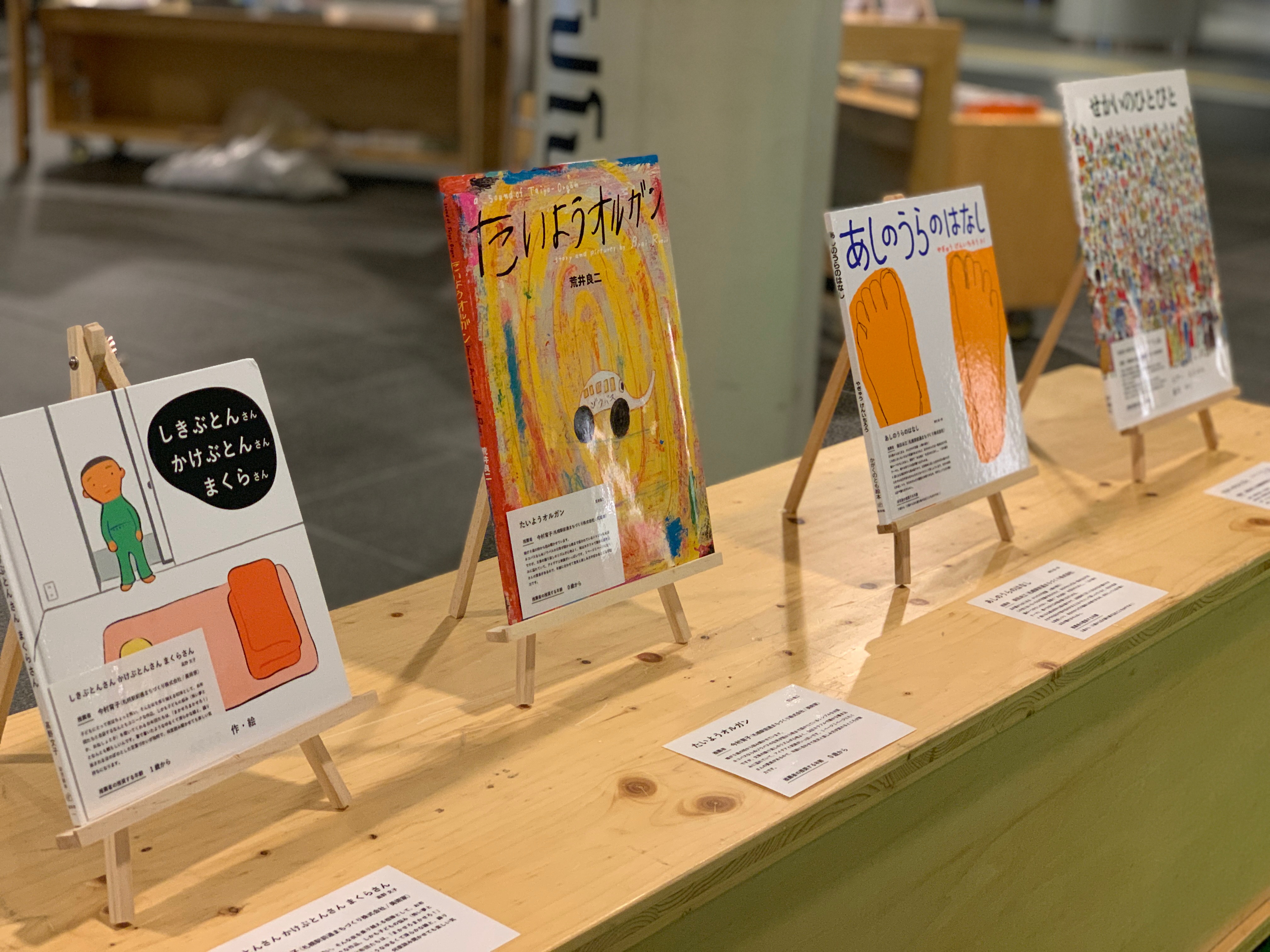

「絵本と生きる」ろばのこおじさんの選んだ10冊の絵本から では、絵本とおもちゃの専門店「ろばのこ」の藤田春義さんの選書を紹介していただきました。藤田さんご自身と絵本との物語はもちろん、絵本を通して藤田さんご家族とのエピソードがたくさんでなんて素敵なんだ!と思うと共に、こうやって「絵本は家族と共に新たなストーリーをもたらせてくれるのだな」と思えた時間でした。

実際に読んでくれる藤田さん。いつも子どもに読んでいた自分から「読んでもらう自分」になれて、よかった。子どもたちはこんな気持で私たち(親)の読み聞かせを体現しているのだなという実感がうまれました。

膝に子どもを乗せて絵本を読むという姿勢は「子どもと親の信頼関係そのもの」と教えてくれた藤田さん。絵本の時間をしっかりもてると、広い世界に飛び立てることができる。絵本はそうやって外の世界をも同時に教えてくれているだなと思うのです。

会場では藤田さんの選書10冊も販売しました。絵本が並んでいるだけで、人が集まり、手にとり「絵本と自分のエピソード」をお話してくださる姿にもまた絵本の持つ力を感じたのでした。

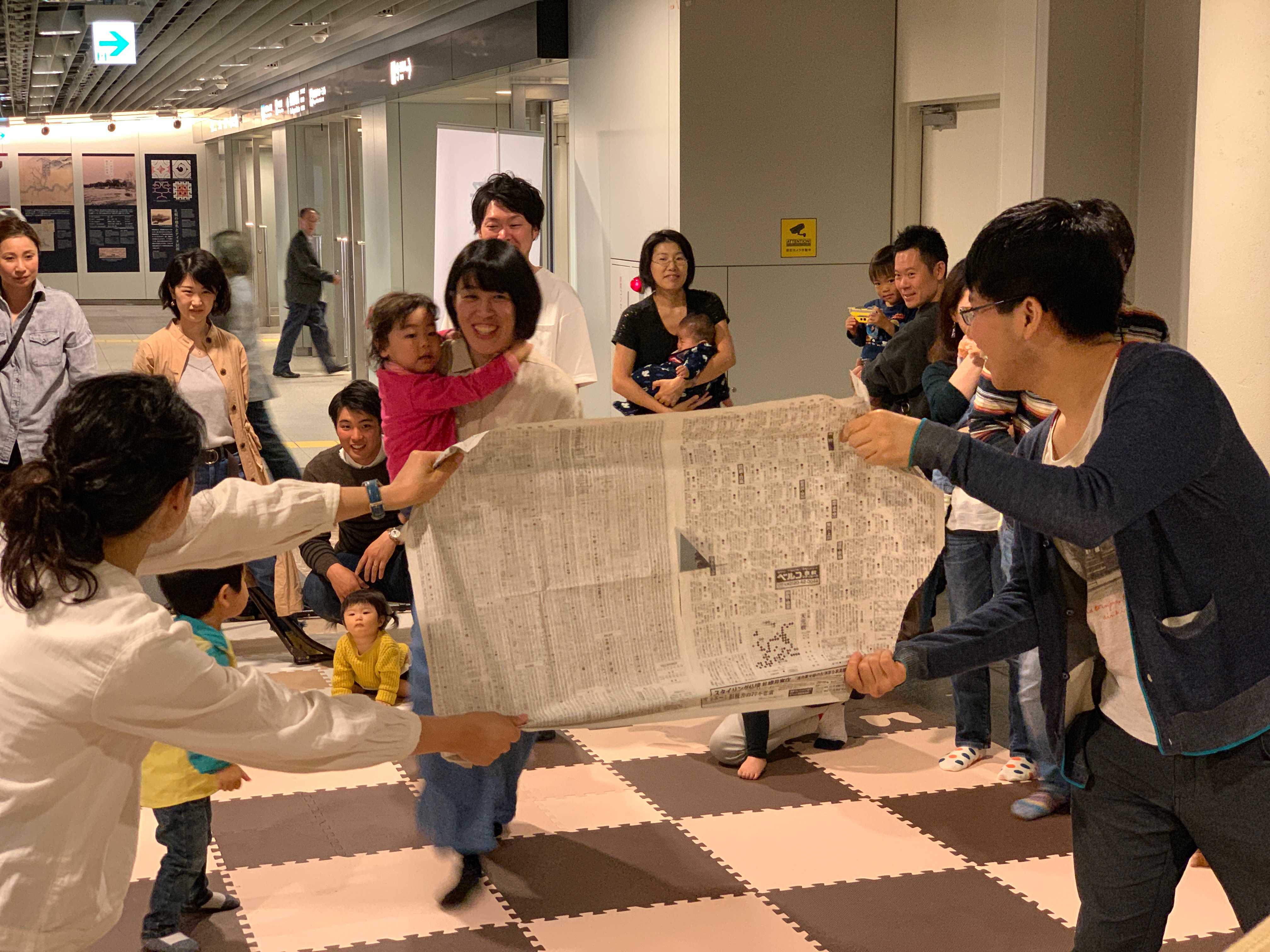

【子どもと遊ぶ】

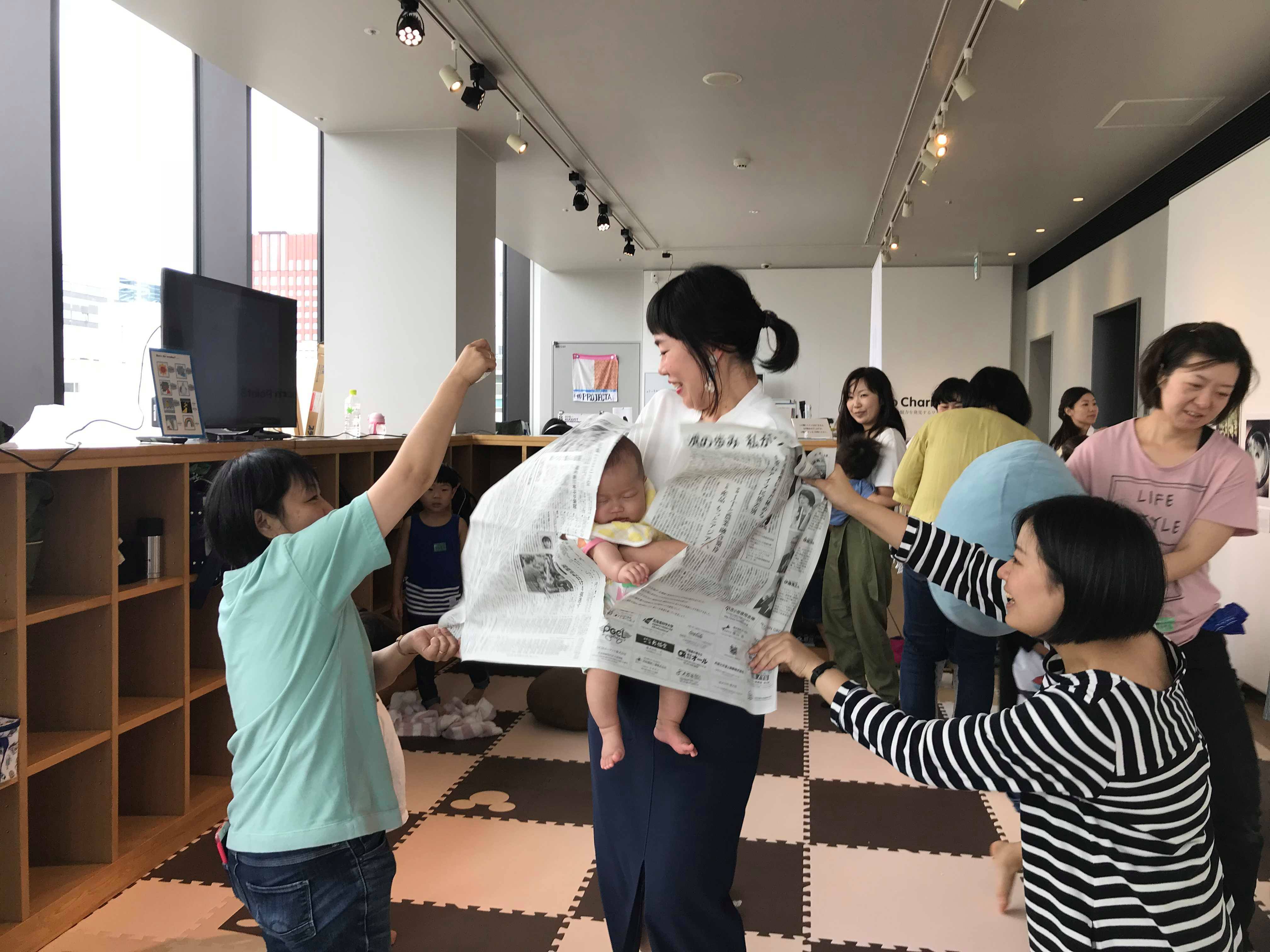

「さわって、はしって、やぶいて、あそぶ~子どもの個性をみつける遊びかた~」gurumiの遊びの先生といえば作業療法士の青木美紀さん。今回は、年齢別に別れての実施。子どもたちだけでなく、親も一緒に笑顔になる時間になりました。

遊びのなかにある子どもが成長するために必要な感覚をしっかり大人が学んで、子どもとの遊びにエッセンスを注ぐと、親がぐっと遊びのなかから子どもの成長を一緒に喜べたり、楽しめたりすることを体現した時間。

いつも大人気な新聞やぶり。一人で怖くてもお母さんと一緒だとできるって、面白い。経験がお互いに増えてまたまた面白い。

今回はじめて登場した大豆や小豆を触る時間。大きな入れ物に小さな豆がたくさん。腕まですっぽりいれたり、指先で掴んでみたり。「お豆って冷たいね」と思ってみたり。たくさん掴んだり。それだけでいろーんな感覚を手から腕から感じます。

バスタオルのブランコも大人気。大人二人がいればできちゃう遊び。最初は怖がっていた子も、周りのお兄ちゃん、お姉ちゃんの姿をみてできちゃったりするのも発見の一つ。

遊びの締めは虹色バルーン。大人たちが持ってくるくる回ったり、持ち上げたり、色も変わり、空間のサイズも変わっていくともう子どもたちの興奮はMAX!!キャーキャー言いながら楽しみまくる。その声や表情をみて大人たちも楽しくなる。

遊びから生まれるこどもたちの笑顔は未来しか感じさせない。

今回は作業療法士にこれからなる学生の方々もボランティアで参加してくださりました。大人の目が増えれが増えるほど、子どもも親も心から遊べたりするものです。そんな場になったことは、本当にありがたかったです。

最後は集合写真。小さい子も大きい子も全身を使って遊び倒していた!チカホにこんな空間あったらいいなぁ(恒常的に)と思いつつ、みなさんの参加によって、よりそれを強く思えた時間でもありました。

==

【絵本を知る】

会場の真ん中に靴を脱いで座りながら絵本を読んだり、絵を描いたりできる場所を設置。gurumiと縁がある方々に「みんなに読んで欲しい絵本」を選書してもらい、メッセージと共にみなさんに手にとってもらうようにしました。

個々の紹介は別途紹介していきたいと思います。

最後の最後まで残ってくださったみなさんと記念写真。

今回の公開型の場をつくって、通りすがりの方々にも子どもがいる場の面白さを共有できたかなと思っています。「子どもの声がうるさい」的な発言をメディアで目にすることがありますが、そうではなく、元気な子どもがいることでより未来を見据えながら世の中をつくっていく大人になっていきたいと強く思うものです。

次回は来年1月に創世スクエアにて実施予定です。

今回の経験や反省をもとに、もっと参加してくださったみなさんと交流できるような仕組みをつくっていけたらなと思っています。お楽しみに!

2018年12月24日

【レポート】まちの子育て勉強会~子どもの個性のみつけかた、のばしかた~

季節はもう冬、、、ですが、今年が終わる前に夏に行った勉強会のレポートをつづります。

まず、gurumiで「子供の個性のみつけかた、のばしかた」をテーマに勉強をしたい。と思ったのは、まさに自分たちの子供の成長過程のなかで、彼らの興味や好きなことごとをどう伸ばしていけばいいのだろうか? という会話がきっかけでした。

自分で言葉を少しづつ発するようになると、したいこと、好きなこと、嫌いなことなど自分の意志を伝えてくれることが増えてきました。

親としては子供の気持ちを尊重しつつ、日々の生活のなかでの遊びを中心に

どういったことができるのか悩むものです。

「自分の子供は絵本を読むことが好きだけど、手が汚れるようなことは苦手」

「絵を描くことが好きだけど、人前だと恥ずかしい気持ちが全開」

「一つのこと(遊び)に集中すると、次のこと(食事など)に切り替えられない」

など、個人個人の特徴が年齢や性別によってもバラバラです。

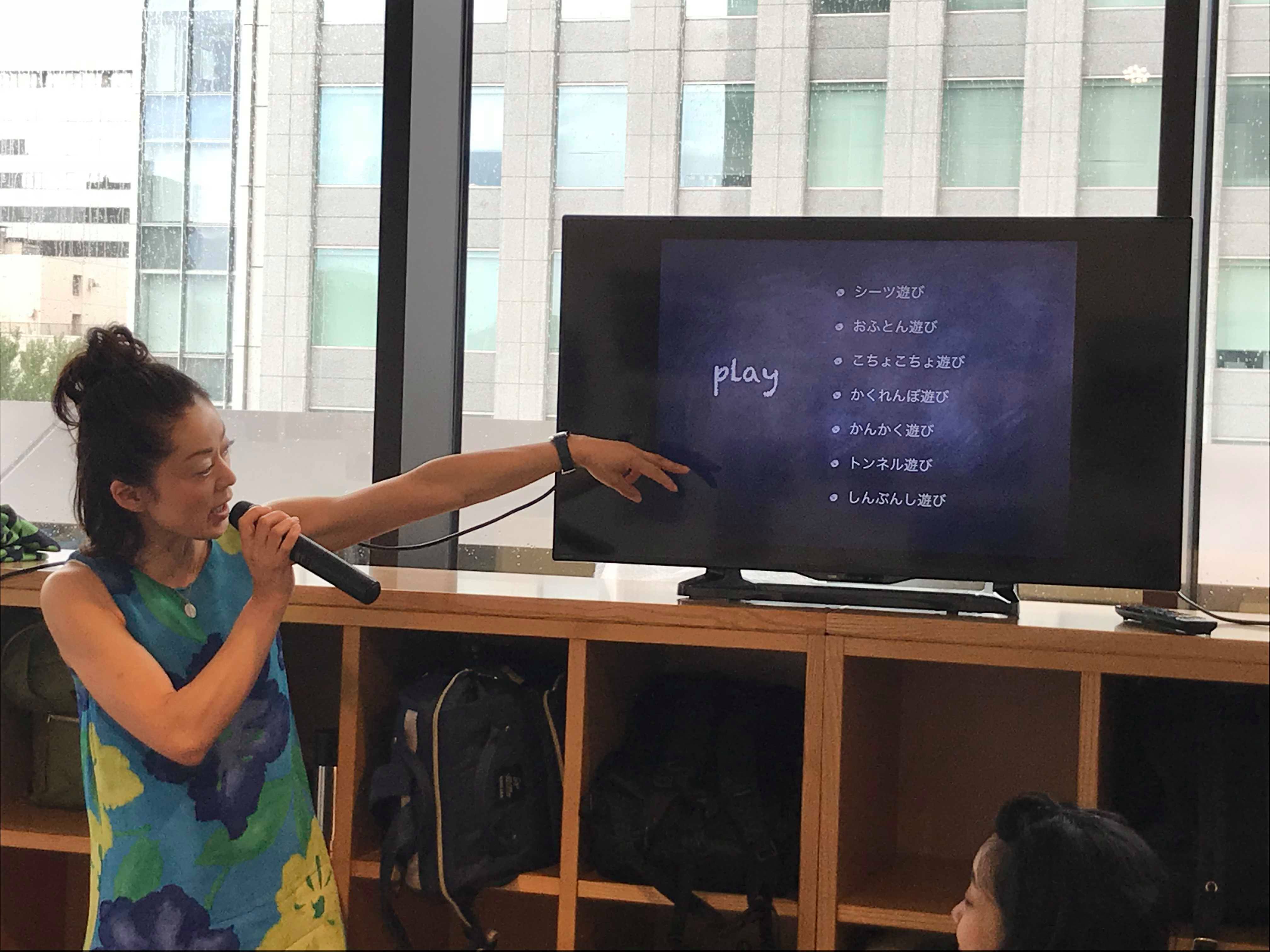

そんな話をベースに、今回の先生である作業療法士の青木美紀先生と勉強会を設計していきました。

勉強会ではまず子供たちが成長過程のなかで身に付ける「感覚」について知っていきます。視覚・聴覚・触覚・嗅覚・味覚などの五感がベース。

他にも、

体の傾きやバランスや動きを感じる平行感覚。

熱さや冷たさを感じる温度感覚。

痛みを感じる痛覚。

筋肉などから伝わる、力加減や手足の動きや位置を感じる、固有感覚。

この体に備わっている「感覚」を使う遊びが「感覚遊び」

実際に子供たちと一緒に遊びを実践して、親の私たちは遊びの経験値を上げていきました。

今回の感覚遊びは、、、

・シーツ遊び

・おふとん遊び

・こちょこちょ遊び

・かくれんぼ遊び

・かんかく遊び

・トンネル遊び

・しんぶんし遊び

実際に遊ぶと子供たちは元気に楽しんでくれました。家のなかでできることがベースだったので、きっと家で実践しているお父さん、お母さんもいるはず。

0~6歳という幅のあるお子さん、そして親御さんが参加してくれたこともあり、感覚遊びの参加の仕方ももちろん様々でした。

もう少し大きくなったら、こんな遊びができるんだと発見があったり、女の子のお母さんは男の子の元気さにびっくりしたり、自分たちだけではない誰かと学びがあると、発見は多くなるものです。

1日1日成長する我が子とまたみなさんと一緒に遊びから成長を知ること、そして、その子の個性を知りながら、どう伸ばしていけばいいのか。

子供は遊ぶことで得ることがたくさんあることを改めて知る時間となりました。

2018年07月02日

【レポート】まちのこそだて勉強会「食べるからはじめる料理教室 副菜編」

まちのこそだて勉強会

「食べるからはじめる料理教室 副菜編」を7月1日(日)に実施しました。

お弁当、夕食のあと一品ってどーしたらいいの?ということを、「チムチム」のオーナー中村正敬さんから学びました。

「チムチム」は五感と身体に優しい食事を提供しており、日々のお弁当やケータリングなど子どもから大人まで安心できる食を提供しています。

チムチムさんの紹介の後は、参加された皆さんから自己紹介。

日持ちする副菜のつくりかたを知りたい/子どもでも食べれるような野菜の副菜づくり/お弁当のおかずがワンパターンになっているのを解消したい など、

みなさんそれぞれの想いを持って参加してくれました。

勉強会のメニューは、

・副菜というものの考え方

・手間をかけずに副菜をつくる料理のコツ

・お話をしながらお食事

・実際にやってみる副菜づくり

の大きく4つ。中村さんのお話を聞きながら、そして食べながら学んでいきました。

副菜はあくまでも「箸休め」的な存在であるということ。主菜を引き立てながら、サラダではない豊かな野菜の取り方ができます。

そして、副菜のとっても嬉しいところは「保存食」になるということ。=発酵食品の接種がしやすい。酢の物や醤油やこうじを使って作ることで、腸の活性化を手伝ってくれる効果もあります。

副菜をつくるコツは、

・名前のある料理にこだわらないこと

・ドライのハーブやスパイスを買いそろえておくと、差し替えるだけで幅が広がる(後半でこのことを実践しました)

・乾物の野菜や海草類は水で戻してすぐに用意できるものを買い揃えておく(切り干し大根やひじきなど)

・主菜で使った野菜は必ず多めに切り、保存する(保存方法は塩漬けなど)

そして、参加者のみなさんが一番ビックリしたことは、、、

●主菜の煮汁や焼き汁は冷凍してとっておく(2、3週間保つ)

主菜で使ったお肉やお魚からうま味が凝縮されるこの”汁”が最高の副菜の調味料なんだそうです!!!

今回の献立は、、

<主菜>漬け鶏とカブのオリーブオイル煮/鯖の味噌煮

<副菜>千切りショウガと鰹節の佃煮/カブのピクルス/こんにゃくの梅味噌和え/切り干し大根のハーブオイル漬け

ごはん、お味噌汁

==

この献立を見て、みなさん解ったでしょうか?!

主菜の漬け鶏とカブのオリーブオイル煮の煮汁を使って、副菜の切り干し大根のハーブオイル漬け、そしてカブを多めに切っておいて作ったのがカブのピクルス

主菜の鯖の味噌煮の煮汁をつかって、こんにゃくの梅味噌和え、味噌煮に使うショウガを多めに切っておいてつくったのが、千切りショウガと鰹節の佃煮

主菜の味付けに、副菜はハーブやスパイスを加えることによって、たくさんの味を体験できるワンプレートでした。参加されたお子さんたちも大満足。

1つのテーブルを囲んで大家族の食卓の様でした。

食事の後は実際に副菜をつくりました。

中村さんが用意してくれたのは、材料として塩で水出しをした

大根/人参/じゃがいも(千切り)/キャベツ

そして、調味料として

塩/醤油/味噌/鰹節/ゆかり/ごま油/ハーブ(バジル、セージ、タイム、オレガノ)/スパイス(クミン、カルダモン、オールスパイス、コリアンダー)

調味料には敢えて名前はつけずに、自分の嗅覚で確認しながら、材料と調味料を和えます。

お母さんがつくってくれた副菜、美味しそう!ばくばく食べていましたね☆

お子さんの食事は楽しく!が一番と中村さん。無理に食べるのではなく、楽しく美味しく食べることが一番の調味料だそうです。

各々つくった副菜は、1日置くと味が馴染んで変化していくそうなので、日々の食事のなかで実験しながら楽しめます。

「食べるからはじめる料理教室」頭もお腹も満たされて、日々のご飯やお弁当づくりに活かせそう!との声が聞けました。

子育て中のお母さんは、子育てや家事、そして仕事に追われることも多いと思いますが、主菜を作りながら、副菜をつくり、主菜の煮汁は大切な調味料として取っておく〜 となると、冷蔵庫や冷凍庫の中がとっても豊に、そして日々の食卓も豊になっていくのではないかなと思います。

さぁ。今日から台所に立つのが少し?楽しくなっているはず!